少子高齢化の中で故人を偲ぶ心をどう伝えていくか:心理学と社会学の視点から考える

日本は少子高齢化の進行が進み、家族構造や社会的つながりが大きく変化しています。このような時代において、故人を偲ぶ心を次世代にどう伝えていくべきかは、終活の重要な課題です。この記事では、心理学や社会学の視点から、故人を偲ぶ心をどう継承していくかを考察してみます。

1. 心理学的観点:故人を偲ぶ心の心理的意味

エリクソンの発達段階理論 心理学者エリク・エリクソンは、人生の最終段階において「統合と絶望」という発達課題を提唱しました。この段階では、個人が自らの人生を振り返り、満足感を得ることが重要です。故人を偲ぶ行為は、自身の過去と向き合い、人生の意味を再確認するプロセスの一環であり、特に高齢者にとって重要な自己統合の機会となります。

グリーフケアと継続する絆 愛する人を失ったときのグリーフ(悲嘆)に対処するための方法として、近年注目されているのが「継続する絆(continuing bonds)」の考え方です。これは、故人との関係を断つのではなく、心の中で適切に維持し、新たな生活に順応するというものです。故人を偲ぶことは、喪失感を和らげ、心の安定を取り戻すための大切なプロセスであり、心理的健康を保つために必要な行為です。

2. 社会学的観点:変わる家族構造と故人を偲ぶ場

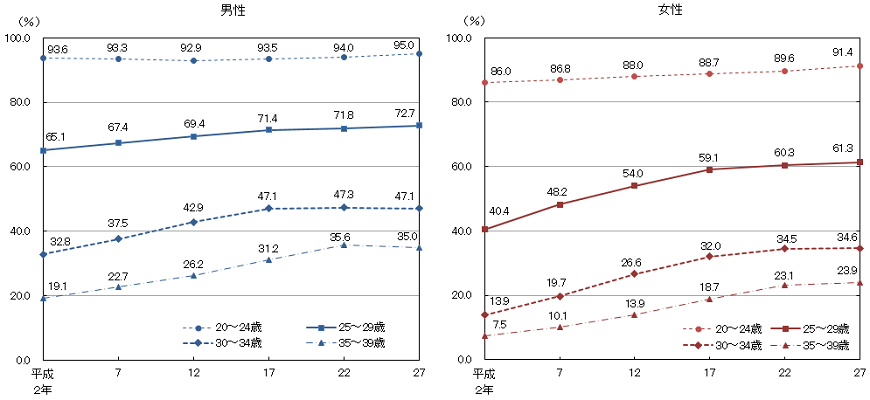

核家族化と個人化 少子高齢化により、核家族化や単身世帯の増加が進んでいます。この変化により、従来のように家族全体で故人を偲ぶ文化が薄れ、個々人が個別に追悼するケースが増えています。このような状況では、共通の儀礼や地域コミュニティによる支援がますます重要です。家族内でのつながりを超えた、社会全体での支えが求められます。

コミュニティの役割 日本では、地域社会やコミュニティが故人を偲ぶ場としての役割を果たしてきましたが、都市化や人口減少によってこれらのつながりが弱まっています。そのため、新たな形での社会的つながりが必要とされています。たとえば、オンライン上での追悼や、地域の小規模な集まりが、その代替手段として考えられます。SNSやバーチャル空間での追悼の場が、現代における新しい形の故人を偲ぶ方法として広がりつつあります。

3. 文化的価値観の継承と次世代への伝達

少子高齢化が進む中で、文化的価値観の継承が難しくなっていることは事実です。しかし、故人を偲ぶ心は、家族や社会全体のアイデンティティを形作る重要な要素です。心理学的には、子どもたちにこれらの価値観を教えることは、彼らの自己肯定感や社会的つながりを強化する手助けとなります。

一方、社会学的には、教育機関や地域社会を通じて、伝統的な価値観や儀礼を次世代に伝えていくことが求められます。例えば、学校での終活教育や、地域でのワークショップを通じて、これらの伝統を次世代に継承することが考えられます。

終わりに

少子高齢化の時代において、故人を偲ぶ心を次世代に伝えることは、個人の心理的なニーズと社会的なサポートの両方をバランスよく考慮することが重要です。心理学的には、故人との継続する絆を大切にしながら、グリーフケアを支えることが求められます。一方で、社会学的には、家族やコミュニティを巻き込んだ新しい形での追悼文化の創造が必要です。終活の一環として、これらの視点を取り入れることが、次世代へと故人を偲ぶ心を継承していく一助となるでしょう。

参考文献

- Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. Norton.

- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). (1996). Continuing Bonds: New Understandings of Grief. Taylor & Francis.

- 日本社会学会. (2020). 少子高齢化と日本社会の変化.